随着气温逐渐降低,秋冬季节的 “饮食安全感” 似乎也随之提升 —— 不少人认为低温能“天然防腐”,却忽视了隐藏在食材储存、烹饪加工中的安全隐患。事实上,秋冬季节仍是食源性疾病高发期,从家庭餐桌到餐饮场所,每一个环节都需要绷紧 “食品安全”这根弦。为帮助大家筑牢饮食健康防线,我们整理了一份秋冬食品安全指南,全方位守护您和家人的 “舌尖幸福”。

秋冬季节的低温环境虽能抑制部分微生物繁殖,但并非 “万能保鲜剂”。一方面,李斯特菌、耶尔森菌等致病菌耐低温能力强,即使在冰箱冷藏区也能缓慢生长,若冰箱长期储存生肉、海鲜、即食食品,这些致病菌可能引发肠胃不适甚至更严重的健康问题;另一方面,秋冬食材储存时间延长,部分家庭习惯囤积萝卜、白菜、土豆等耐储蔬菜,但若通风不当、温度过高,易滋生霉菌或产生亚硝酸盐,存在安全风险。

此外,天气转凉后火锅、汤锅等热食成为主流,若食材未彻底煮熟、生熟交叉污染,或汤底反复加热,也会增加食品安全隐患。

优先选择新鲜食材:购买肉类、禽类时,注意观察外观,食材应颜色鲜亮,无异味;蔬菜应选择叶片挺拔、无腐烂斑点的品种,避免购买发芽土豆、腐烂白菜等;水产海鲜需确保鳃部鲜红、肉质有弹性,不买“死后僵直”或有腥臭味的产品。

警惕“散装食品”风险:散装坚果、干货易受潮发霉,购买时注意查看是否有霉点、异味;散装熟食、凉拌菜若储存温度不当,可能滋生细菌,建议选择当天制作、密封包装的产品,且回家后及时冷藏。

留存采购凭证:在超市、农贸市场采购时,务必保留购物小票或收据,若发现食材质量问题,可及时联系商家或监管部门维权。

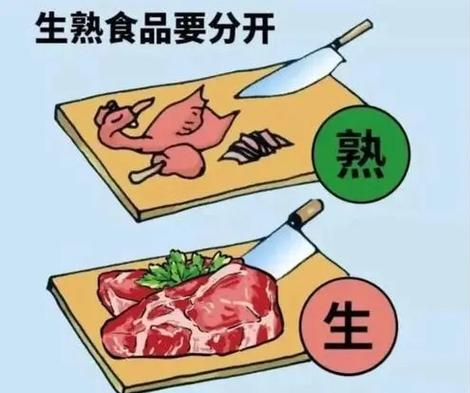

生熟分开是关键:处理生肉、海鲜的刀具、砧板、容器,要与处理熟食、果蔬的工具严格区分,避免细菌交叉传播;冰箱内储存食材时,生肉应放在下层,避免汁液滴落到其他食物上。

彻底清洗不可少:蔬菜、水果需用流动的清水冲洗干净;冷冻食材解冻时,优先选择冷藏室解冻、微波炉解冻或冷水浸泡解冻,避免在室温下长时间解冻,防止细菌大量繁殖。

加热熟透再食用:秋冬常吃的火锅、炖菜、烤肉等,需确保食材中心温度达到 75℃以上,尤其是肉类、海鲜、豆制品等,避免因未熟透引发疾病;剩菜剩饭再次食用前,也需彻底加热。

控制食用“新鲜度”:剩菜剩饭应及时冷藏,冷藏时间不超过 24 小时,再次食用前需检查是否有异味、变质;散装零食、糕点等开封后,应尽快食用完毕,避免受潮、氧化影响品质。

特殊人群需注意:老人、儿童、孕妇及免疫力较低的人群,应尽量选择新鲜制作的食物,避免食用生冷、半生不熟的食材,减少外卖、生食的摄入,降低食品安全风险。

外出就餐时,应优先选择持有《食品经营许可证》、卫生条件良好、明厨亮灶的餐饮单位,避免前往无证无照、卫生状况差的小作坊、流动摊贩;点餐时,按需点餐、拒绝浪费,同时注意观察食物的色泽、气味,若发现食物异常,应及时向商家反映,切勿食用。

食品安全无小事,秋冬防护记心间。让我们从每一次食材采购、每一道菜品烹饪做起,养成良好的饮食习惯,守护自己和家人的饮食健康,度过一个安全、健康的秋冬季节!

撰稿:石振银

校对:周煜皓

审核:何爱伟